进步主义者的战争

当他回顾美国对欧洲战事的卷入时,伦道夫·伯恩总结了其中的教训之一:“战争是国家的健康所在。”政府权力的扩大在伯恩看来是一种危险,但对大多数进步主义者来说,这却是一个黄金机会。他们认为,战争给美国带来了一种机会,美国可借此对社会做一次科学性的整顿,向全民灌输一种国家团结和公民自我奉献的精神,赋予劳工关系以正义的内容。与此同时,美国可通过战争向全球范围传播进步主义价值观的可能更增加了战争对进步主义者的吸引力。

图 美国一战时总统威尔逊

进步主义知识分子和改良主义者几乎无一例外地与著名劳工领袖和本土出生的社会主义者站在一起,对威尔逊的政策表示支持。支持者名单上包括了类似约翰·杜威这样的知识分子、沃尔特·李普曼和赫伯特·克罗利这样的新闻记者、美国劳联领袖塞缪尔·冈珀斯、社会主义者作家厄普顿·辛克莱以及包括弗洛伦斯·凯利和夏洛特·珀金斯·吉尔曼在内的著名改良主义者。杜威在《新共和》杂志上撰文,敦促进步主义者看到“战争的社会可能性”。他写到,战争的危机为“将科学更有意识地和更广泛地运用于共同的目的”,为打击美国国内存在的“权力分配上的极大的不平等”现象,带来了希望,所以,战争是“有效自由”的基础。

战时国家

与美国内战一样,第一次世界大战也创造了一个生命短暂的全国政府,它拥有了前所未有的权力,并突然频繁地出现在美国人的日常生活中。在《1917年5月应征入伍法》的管制之下,2400万男性参加了应征入伍登记,美国军队从12万人迅速扩大到500万人。战争似乎将西奥多·罗斯福和其他许多进步主义者所期待的新民族主义国家变成了现实。新近成立的联邦机构不失时机地开始管制工业、交通、劳资关系和农业。由华尔街金融家伯纳德·巴洛克(Bernard Baruch)领衔的战争工业委员会,负责监管从原材料的分配到工业制造品的价格在内的战时生产的所有内容。为了提高效率,委员会对所有工业品建立标准的生产规定,从汽车的轮胎到鞋子的颜色等(只有三种鞋子颜色允许生产——黑、棕和白色)。铁路监管委员会接管了全国铁路交通系统,燃料管理局定量分配煤和汽油。食品服务管理局为农场主提供了现代种植新方法的指导,推广了更为高效的餐食准备的方法。该局的主管是赫伯特·胡佛(Herbert Hoover),他组织动员起将美国食品运送到饱受战争打击的盟国,这一行动使得“粮食将赢得战争”的口号风靡一时。

一般来说,这些机构把自己看成既是商界的伙伴又是商业的监管者。他们保证为政府提供产品的厂家能够获得高额利润的回报,同时又通过终止反托拉斯法的实施来鼓励先前相互竞争的厂家进行合作。与此同时,由来自政府、产业界和美国劳联的代表参加的战争劳工委员会(War Labor Board)却不断施加压力,要求建立起最低工资制度、八小时工作制和承认工人组织工会的权利。战争期间,工人的工资有大幅度的提高,许多产业的工作环境也得到了改善,工会会员的人数翻了一番。为了资助战争的开支,企业的商业税和个人所得税也都大幅度增加。到1918年,最富有的美国人个人所得的60%都用于交税。更有成千上万的美国人通过购买自由债券来表达他们的爱国之心。当和平来临的时候,战时国家的作为很快就烟消云散了,但联邦政府至少展示出它曾一度在实现着进步主义改革的一些任务,包括推动经济的理性化、产业生产中的正义和一种全民共享的国家目的感。

宣传战

内战期间,动员公众舆论支持战争的任务是由民间团体——如联邦同盟、忠诚出版协会(Loyal Publication Society)和其他组织——来完成的。然而,威尔逊政府认为,爱国主义是一项极为重要的工作,不能交给民间组织去承办。许多美国人对民主美国是否应该卷入一场帝国争霸的战争之中持有怀疑态度。一些人更是激烈地反对美国参战。最引人注目的反战者是世界产业工人协会和大部分社会主义党人。1917年,社会主义党将国会宣战法斥为是“一桩反对美国人民的罪行”,号召“世界各国的工人们”拒绝参战。作为反对威尔逊政策的主要全国性组织,社会主义党成为反战情绪的聚焦点。在1917年秋进行的全国市长选举中,社会主义党平均获得20%的选票,远远超过该党在过去选举中所获选票的总和。

1917年4月,威尔逊政府设置了公共信息委员会(CPI),其功能是,如委员会的主管乔治·克里尔(George Creel)所说,负责向美国人和世界解释“美国为何被迫拿起武器来保卫自己的自由和自由体制”。委员会雇用了大批学者、新闻记者、艺术家和广告业主,采用了从小册子(一共印制发行了7500万份)到宣传画、报纸广告和电影等一切可以利用的媒介,向全国发送了大量的支持参战的宣传品。它培训了75000多名“四分钟人”,把他们派往全国各地,在各地的电影院、剧院、学校和其他公共场所对听众发表标准化的简短演讲(有些时候这些演讲是用意大利语、依第绪语或其他移民语言进行的)。

用当时在克里尔委员会工作的年轻的爱德华·伯奈斯(Edward Bernays)的话来说,从未有过任何联邦政府机构会如此“有意识地同时又极为用心地操纵组织化了的大众习惯和民意”。伯奈斯后来开创了现代公共关系学的专业领域。事实上,方兴未艾的广告业亦步亦趋地紧跟信息委员会的指令。一位广告商写到,广告业的作为证明,“要想摆布整个大众的思想,改变他们的生活习惯,创造出人们对任何政策或思想的普遍信仰”是完全可能的。20世纪20年代,广告商们将利用他们所学到的技巧来推销商品。但是,公共信息委员会同时也开创了一个政府通过主动的行动来影响和左右公众舆论的先例,这种政府行为将在后来从第二次世界大战到冷战乃至到伊拉克战争时期被反复使用。

“自由的伟大事业”

公共信息委员会将自己的宣传包装在强调社会合作和扩大民主的进步主义语言之中。在海外,这意味着要争取基于民族自决原则上的和平。在国内,它意味着推进“产业民主”。作为一个进步时期的新闻记者,克里尔相信战争将加速推进进步运动,解决“贫困、不平等、压迫和不幸福等古老的问题”。历史学家卡尔·贝克尔(Carl Becker)曾警告说,只是简单地将德国的暴政和美国的民主进行对比并不一定能打动听众;克里尔对此警告格外看重,因为“当你给他讲我们的自由理想时,他想到的却是美国对劳工赤裸裸的剥削和穷人与富人之间存在的那种令人感到荒唐可笑的差距”。公共信息委员会散发的小册子勾画了一幅战后社会的图画,这个社会将实施“全民的八小时工作制”,并保证所有人都获得一份生计工资。

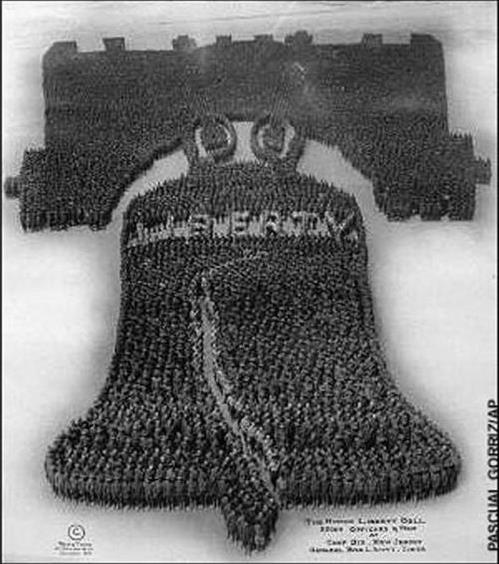

当“民主”成为战时动员的关键词时,“自由”也具有了新的意义。一份公共信息委员会的广告宣称,这场战争是“为自由的伟大事业”而战。成千上万的人,尤其是那些新近招募入伍的士兵,被召来充当各种表现自由象征的场景中的人物角色。在新泽西迪克斯堡举行的一个自由钟的场景展示用了25000人。战时宣传使用最多的视觉形象是自由女神像,它尤其被用来吸引移民对战争的支持。“你们来到这里寻求自由,”一幅印有自由女神像的宣传画的文字说明写道,“你们现在必须为保存自由而出力。”购买自由债券成为了一种爱国主义行为的表现。威尔逊的演说把美国塑造成一个自由的土地,遵循“自由人民的一致要求”为世界上受压迫的人民争取民族自决权。自由的理想看上去是需要一个对立面的,所以公共信息委员会就把德国皇帝,或更笼统一点说,把整个德国民族和人民当成了对立面。政府宣传极力煽动对战争对手的仇恨,将德国描绘成一个由野蛮的德国佬组成的国家。

妇女选举权运动的来临

将“民主”和“自由”当成战时的意识形态武器势必激发国内要求扩展自由与民主的呼声。1916年,威尔逊对妇女选举权的要求给予了小心谨慎的支持。因为许多鼓吹妇女选举权的人属于反对美国参战的阵营,所以美国的参战对妇女选举权运动构成了一种可能导致其分裂的威胁。的确,在那些投票反对国会宣战法的议员中就包括了美国的第一名国会女议员、来自蒙大拿州的坚定的和平主义者珍妮特·兰金(Jeannette Rankin)。“我希望支持我的国家,但是我不能投票支持战争。”尽管在1918年寻求连任时未能成功,但兰金最终在1940年重返国会。1941年,她是国会中唯一的反对对日宣战的议员,她的政治生涯也因此而终结。1968年,已是85岁高龄的兰金还参加了在华盛顿举行的一场声势浩大的反对越战的抗议活动。

然而,与内战时期一样,妇女选举权运动组织的大多数领袖人物都是满腔热情地支持美国的参战。妇女参与了推销战争债券、组织爱国主义游行等活动,并走出家门,承担起战时生产的工作。约有22000名妇女作为文职人员和护士随同美国军队前往欧洲战场。许多人相信她们的战时服务将会为她们赢得在国内的投票权。

与此同时,新一代接受过大学教育的女权主义者组成了全国妇女党(National Women's Party),为争取获得选举权,她们采用了许多老一代选举权运动者很不以为然的激进对抗战术。该党领袖爱丽斯·保罗(Alice Paul)曾于1907—1910年在英国留学,当时英国的妇女选举权运动曾采用一种包括被捕、囚禁和对男性主导政治体制进行激烈抨击的战略。在国内拒绝给予妇女公民选举权的同时,保罗问道,美国何以能够在海外为民主而战?她将威尔逊与德国皇帝相比较,在一群跟随者的支持下,把自己用镣铐锁在白宫周围的栏杆上,为此她被判处了7个月的监禁。当被囚禁的妇女进行绝食抗议的时候,她们被强迫进食。

妇女在战时的爱国主义行动,加上公众舆论对保罗及其同伴在监狱中受到迫害的普遍谴责,迫使联邦政府开始对妇女获得投票权的要求予以全面的支持。“我们在这场战争中已经将妇女变成了伙伴,”威尔逊宣称道,“难道我们只愿意将她们作为共同经历痛苦、牺牲和劳累的伙伴,而不能将她们变成共同享有特权和权利的伙伴吗?”1920年,长期的斗争终于以宪法第十九条修正案的批准而结束。这条宪法修正案禁止各州以性别作为行使选举权的资格之一。美国也因此成为第27个准许妇女参加投票选举的国家。

禁酒运动

对其他曾在进步时代汲取了许多妇女能量的运动,一战也给予了强有力的推动。具有讽刺意味的是,政府部门希望灭绝卖淫行为、保护士兵不沾染性病的工作引导政府开始了发放节制生育的信息和工具——如同上一章所讨论的,就在不久前,玛格利特·辛格却为此遭到监禁。

禁酒运动是一场起源于19世纪的运动,在进步时代美国曾获得新的力量和攻势,最终在战时获取了全国性的成功。各种不同的力量加入到这场更新的禁止酒精饮料的运动之中。雇主们希望建造一支更加有节制的劳动力队伍。都市改良主义者认为,禁酒将带来一个更加有序的城市环境,削弱那些市场用沙龙来进行政治组织活动的城市政治机器的影响力。妇女改良主义者则希望,实施禁酒将为家庭中的妻子和孩子提供保护,使他们不受那些因醉酒而施行家庭暴力的或将工资挥霍在酒吧的丈夫的伤害。许多本土出生的新教徒将禁酒看成是一种将“美国”价值观强加于移民头上的做法。

如同妇女选举权运动,禁酒主义者也是首先集中精力,推动在州一级的运动。1915年,他们在18个南部和中西部州获得了胜利,这些州内,移民人口的数量相对少,以浸礼派和卫斯理派为主的新教徒坚决反对酗酒。但如同选举权运动,禁酒主义者逐渐认识到,争取联邦立法是他们取胜的最佳策略。战争给他们增添了新的弹药。许多著名的酿酒厂的厂主是德裔美国人,制作啤酒被认为是一种不爱国的行为。食品管理局认为,粮食必须用来制作食物,不能用来制作啤酒和烈性酒。1917年12月,国会通过了宪法第十八条修正案,禁止制作和销售带有酒精的饮料。修正案在1919年得到各州的批准,于1920年初开始生效。

战时的自由

第一次世界大战再次提出了早在内战期间初露端倪的一些问题,这些问题将在麦卡锡时代和2001年恐怖主义袭击之后的时期再度困扰美国:国家安全与自由的平衡点在哪里?联邦宪法是否在战争时期保护公民的权利?不同政见是否等于缺乏爱国主义?这些问题表明,在战争时期,传统的公民自由将受到巨大压力的挑战。

1917年,伦道夫·伯恩曾对进步主义者那种自以为能够按“自由主义的目的”来改变战争的幼稚想法进行了无情的嘲笑。他预测说,这场战争并不会壮大进步主义改革派的力量,而只能增加“美国生活中最不民主的势力”。伯恩的精辟预测很快就得到了应验。无论政府的宣传讲得如何天花乱坠和动听,一战开启了美国历史上对公民自由最严厉的镇压活动。也许正是战时语言内涵的崇高性导致了对不同政见的大规模镇压。因为在威尔逊和他的许多支持者眼中,战争的目标是如此的高尚,任何不同意见都只能被认为是对美国价值观的背叛。“将这个伟大的、爱好和平的人民带入战争是一件令人感到恐惧的事情,”威尔逊在他要求国会准许美国参战的讲话中这样说道。然而,即便是他本人,也难以预测到这场战争将给美国自由带来怎样的令人感到恐惧的影响。

1918年在新泽西州迪克斯军营由25000名士兵组成的自由钟图案。这是在一战期间利用自由的形象来激发爱国主义热情的又一例子。

《反间谍法》

自1798年的惩乱治外法案之后,联邦政府第一次立法来限制言论自由。1917年的反间谍法不仅禁止任何人从事间谍工作和阻挠征兵工作,同时也严禁可能妨碍夺取军事成功的任何“不实言论”。邮政总监禁止许多批评政府的报纸和杂志进入联邦邮政通道。被禁者包括了几乎整个社会主义倾向的出版物、外国语出版物,以及前平民党人汤姆·华生所拥有的名叫《杰斐逊人》(The Jeffersonian)的报纸。这份报纸批评了强制服役制,认为它侵犯了州权。次年,惩乱法又将任何企图“蔑视、轻视、侮辱和诋毁……政府形式”,或鼓动干扰战争动员工作的一切言论和印刷品列为犯罪行为。有两千多人因违反这些法律而受到政府的指控,其中有一半以上的人被判有罪。一位名叫约翰·怀特的俄亥俄州农场主,因为说了一句德国士兵对无辜妇女和儿童的屠杀与美国在1899—1903年对菲律宾人的所作所为是大同小异之类的话,便被判处了21个月的监禁。

强制性爱国主义

更为极端的对自由的压制是由州政府和一些非政府组织行使的。美国人素来有展示旗子的习惯(以及使用旗子来做广告,从出售烟叶产品到各种表演等)。但在第一次世界大战中,人们对美国国旗的态度变成一种爱国主义行为的测试。那些被怀疑对美国不忠诚的人被要求当众亲吻美国国旗;那些对国旗发表批评意见的人可能遭遇监禁的处罚。战争期间,有33个州立法,禁止拥有或展示红色或黑色的旗帜(这两种颜色分别代表共产主义和无政府主义),还有23个州立法,禁止新近创立的一种名为“犯罪性工联主义”的行为,把那些鼓动用非法行动来争取政治变革或“改变工业(财产)拥有方式”的言行统统归入这类行为之中。

“谁是真正的爱国者?”当美国进入一战时,埃玛·戈德曼这样问道。她回答说,真正的爱国者是那些“睁开双眼热爱美国的人”,那些不对“以爱国主义名义犯下的错误”视而不见的人。然而从联邦政府到州政府和民间群体的角度来看,爱国主义等同于支持政府、战争和美国的经济制度,而反战思潮、劳工激进主义以及对俄国革命的同情等统统变成了“非美国的”思想和行为。明尼苏达州建立起一个公共安全委员会,负责根除本州的不忠诚因素。地方政府的官员对那些没有购买自由债券的居民展开正式调查。全国各地的中小学都改写了课程内容,确保教学中的爱国主义内容,要求教师必须在忠诚誓言书上签字。

新近成立、拥有25万成员的美国保护同盟(American Protective League)(APL)协助司法部来识别激进分子和战争的批评者,他们监视自己的邻居和进行所谓“抓逃兵的袭击”,即在大城市的大街上突如其来的截留几千人,强迫人们出示征兵登记卡。许多民间团体抓住这种充满压迫性的氛围,借此作为武器来打击国内的反对力量。雇主们与政府联合起来,击垮了世界产业工人协会。这是为满足商业利益而采取的行动。1917年7月,亚利桑那州比斯比(Bisbee)的民间纠察队将1200名举行罢工的铜矿工人和他们的同情者捆绑起来,装进火车车厢,运送到沙漠上,把他们撂在那里。8月,在蒙大拿的比尤特(Butte),一群人将一战老兵弗兰克·利特尔处以私刑。在接下来的一个月中,在美国历史一个范围最宽广的搜查命令的庇护下,联邦官员袭击了世界产业工人协会在全国各地的办公室,逮捕了数百名工会领袖,没收了文件和出版物。

战时的经验,沃尔特·李普曼评论说,展示了“传统的言论和意见自由并没有建立在一个坚固的基础之上”。然而,尽管一些进步主义者对个别极端的例子提出抗议,他们中的大多数人并没有对大规模地镇压公民自由的行动表示公开的抗议。公民自由基本上不是进步主义者所关心的主要问题。进步主义者往往将全国政府视为民主目的的化身,坚持认为自由来自于对社会生活的参与,而不是站在与社会相反的立场。进步主义者坚信联邦权力的运用可以使社会条件得到改善,但他们发现自己在面对多数或政府暴政的形势下如何保护少数人的权利的问题时却束手无策。从劳联到《新共和》的知识分子们以及战争的支持者们,都把消灭社会主义者和激进分子看成是一个将劳工和移民整合进秩序井然的社会的一个必要前奏,这是他们希望会出现的一种战后结果。