当司马迁在《史记·大宛列传》中记录张骞凿空西域的壮举时,他或许未曾想到这条横贯欧亚的商道将成为人类文明史上最宏大的叙事舞台。从长安到罗马,这条绵延万里的丝绸之路不仅承载着丝绸与香料的流转,更见证了秦汉与罗马两大古典文明体系在气候变化下的共振与裂变。正如法国年鉴学派大师布罗代尔所言:"地理环境是历史的囚笼,而气候变迁则是打破囚笼的铁锤。"公元2-4世纪全球小冰期的降临,恰似命运之神挥动铁锤,在欧亚大陆两端同时敲响了古典文明秩序的丧钟。

一、气候异变:欧亚文明的共同劫难

根据竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》显示,东汉中后期(约公元180年)中国气候进入寒冷期,年平均气温较西汉下降1.5-2℃。这与罗马学者老普林尼在《自然史》中记载的"太阳失去往昔光辉"形成跨时空印证。气候学家兰姆(H.H.Lamb)通过冰芯分析指出,此时北半球遭遇"新仙女木事件"后的第二次寒潮,导致欧亚草原带南移300公里。

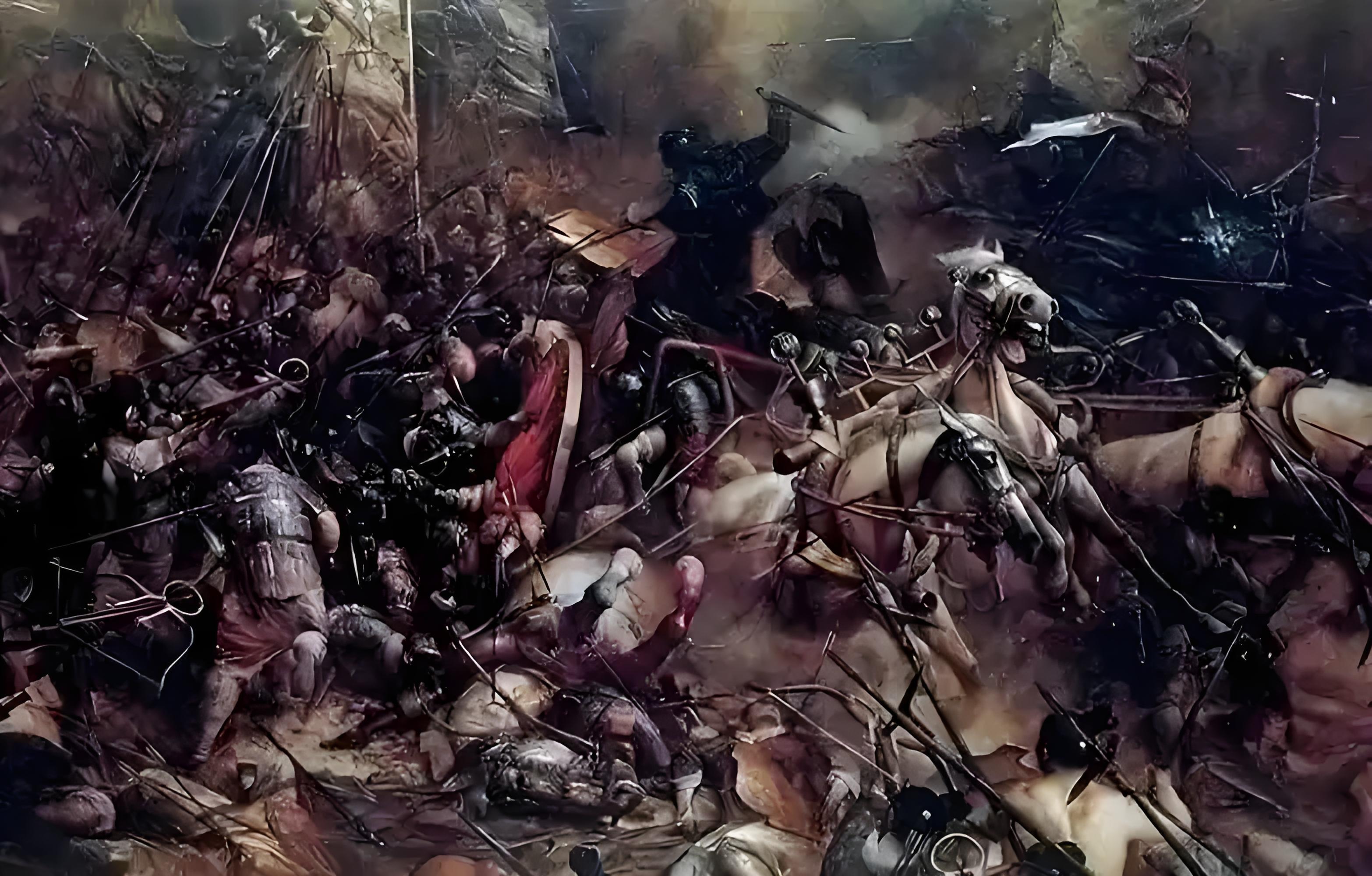

草原生态系统的崩溃引发多米诺骨牌效应。中国史籍《后汉书·南匈奴传》记载"连年旱蝗,赤地数千里",而塔西佗在《日耳曼尼亚志》中描述"北方的寒冰将哥特人赶向温暖海岸"。这种生态压力迫使匈奴、鲜卑、哥特、汪达尔等游牧民族如同被压缩的弹簧,在欧亚大陆形成持续两个世纪的迁徙浪潮。正如美国历史学家麦克尼尔在《瘟疫与人》中所揭示的:气候剧变不仅改变地理版图,更重塑了文明演进的生物基础。

二、帝国崩解:制度韧性的东西分野

面对游牧民族的冲击,东汉与罗马展现出迥异的制度韧性。中国自汉武帝时期便形成"编户齐民-察举制-盐铁专卖"三位一体的治理体系,虽经王莽之乱仍能重构。而罗马依赖的"元老院-行省制-奴隶经济"在卡拉卡拉皇帝颁布《安东尼努斯敕令》后已现裂痕。当危机来临时,这种制度差异决定了不同的命运走向。

西晋的崩溃源于其"门阀政治"的结构性缺陷。正如田余庆在《东晋门阀政治》中指出的,司马氏为制衡豪族过度倚重宗室,导致中央与地方权力失衡。八王之乱中成都王司马颖竟引匈奴刘渊为外援,这种饮鸩止渴的策略印证了《晋书》"封建失度,以害其国"的论断。反观戴克里先的"四帝共治",虽暂时缓解军事压力,却使帝国陷入"统治权碎片化"的困境。英国史家吉本在《罗马帝国衰亡史》中痛陈:"将帝国像遗产般分割,实则是为蛮族入侵铺就红毯。"

三、文明重构:法统之争与身份焦虑

南北朝与后罗马时代的法统之争,本质上是文明认同的重构过程。南朝士族通过"侨置郡县"维持中原记忆,王导"新亭对泣"的典故成为文化正统性的精神图腾。北朝则经历从"胡汉分治"到"太和改制"的蜕变,《魏书·礼志》记载孝文帝"诏断北语,一从正音",这种文化皈依恰如陈寅恪所言:"取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯。"

西欧文明的重建则呈现不同路径。查理曼加冕时的"罗马皇帝"称号争议,暴露了日耳曼传统与罗马遗产的张力。艾因哈德在《查理大帝传》中记载,这位"欧洲之父"既复兴拉丁学术,又编纂《日耳曼法鉴》。这种二元性在教皇利奥三世为其加冕时达到顶峰——象征性的罗马法统与实质性的日耳曼统治达成微妙平衡。相比之下,拜占庭通过《查士丁尼法典》和圣索菲亚大教堂,执着守护着罗马文明的最后一缕荣光。

四、新文明形态:大陆体系与海洋基因的分野

隋唐再造的大一统,本质是胡汉融合的升华。陈寅恪指出:"李唐世系源于赵郡李氏而兼有胡族血统",这种混血特质催生出空前开放的文明气象。长安西市粟特商队与波斯邸店并存,恰如元稹诗云"胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊"。而科举制的完善,使社会流动管道突破门阀桎梏,实现"天下英雄入吾彀中"的治理理想。

西欧则在破碎中孕育新生。法兰克王国解体形成的封建制度,意外培育出权力制衡的胚胎。布洛赫在《封建社会》中揭示,这种"我的附庸的附庸不是我的附庸"的体系,为近代宪政埋下伏笔。威尼斯、热那亚等城邦的兴起,则激活了地中海的商业基因。当北宋发明罗盘时,欧洲商船已开始探索大西洋航线,这种海洋取向的差异,在千年后将改写世界文明版图。

从长安的朱雀大街到罗马的亚壁古道,从北魏的云冈石窟到拜占庭的圣索菲亚大教堂,欧亚文明在4-6世纪的剧变中完成了惊心动魄的蜕变。气候变迁如同上帝之手,抹去旧秩序的同时,也为新文明形态勾勒出轮廓:东方在农耕文明的深厚积淀中实现超稳定结构的重生,西方则在多元碰撞中孕育出现代性的萌芽。这种文明路径的分野,正如汤因比在《历史研究》中所言:"挑战与应战的模式,决定了文明的兴衰轨迹。"当丝绸之路的驼铃再度响起时,人类文明已站在中古与近代的门槛上,准备奏响新的乐章。