堑壕战是一战的主要特征

第一次世界大战爆发前,各主要参战国君主均未意识到这是一场旷日持久的僵持战,大家依然认为这场战争不过是在欧洲传统均势体系下的一次权力洗牌。然而当大战爆发之后,不论是哪条战线上,都出现了僵持局面,尤其是英法与德国对垒的西线战场。

天时地利,催生“堑壕鼠”诞生

当欧洲战场呈现出堑壕对垒的局面后,一个隐蔽和阴暗潮湿的环境出现了。一战的欧洲主要战场均位于北温带,受北大西洋暖流的影响很大,土质疏松。加之士兵蜗居堑壕时所产生的废弃食物、衣物、生活垃圾和战场上的尸体,老鼠数量的增长速度,从一开始就十分迅猛。

“堑壕鼠”恶化士兵生存环境,加剧心理负担

堑壕鼠出现之后,经常破坏士兵们的私人物品,其中包括衣物和战时极为宝贵的食物等。本来在战壕之中,大家就拥挤的像罐头里的沙丁鱼一样躺着,堑壕鼠电锯般的啃噬声,深深的刺激着广大官兵的神经,影响了大家的睡眠,严重危害了士兵们的身体健康。

图 法军一位士兵的防鼠床具

厌鼠情绪激发捕鼠行动

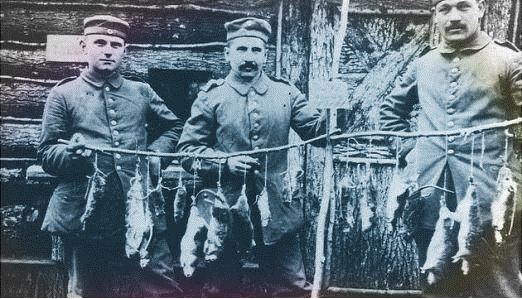

堑壕环境本就恶劣,加上士兵面对战场时的心理始终紧绷,因此当人与鼠相遇之后,不堪其扰的士兵们厌恶情绪增长,捕鼠行动势在必行。在堑壕战爆发后不久,不论是同盟国一方还是协约国一方均发动过规模不小的捕鼠行动。双方甚至均从官方层面有计划有组织的展开捕鼠,然而虽然前期士兵们兴起盎然,但成效却并不大。

猫、狗、鼠

猫是老鼠的天敌,但由于堑壕鼠体型肥硕,一只猫在捕捉到老鼠之后,通常会捉弄一番并吃上好几天,并不会一直捕鼠,效率甚至比人还要底下。而猎犬的捕鼠能力就要高效的多,狗并不需要以鼠为食,它们捕捉老鼠的目的就是忠诚的完成一项任务,因此在扑杀一只老鼠后,紧接着便会扑杀下一只猎物。所以在堑壕中,一只猎犬一次往往能够捕捉到几只甚至十几只老鼠。

堑壕鼠危害有限,官兵们渐渐习以为常

随着战争的僵持,士兵们也要长期在堑壕中生活,共同的生活记忆,让士兵渐渐习惯了堑壕鼠的存在,就如同他们早已习惯了堑壕中恶劣的生存条件一样。人们在无法改变现实的情况下,总是会趋向于自我麻痹的。

当战争结束之后,由于没有人类生活产生的废弃物料,堑壕鼠最终重新返回到附近的城镇。而曾经的战场和堑壕也逐渐被田鼠所主导。关于堑壕鼠的话题日益成为一战老兵们的历史记忆。然而这场数百万战场老兵的亲身经历,被一战的推动者所忽视,罕见于精英阶层书写的历史中,被大多数人所遗忘了。