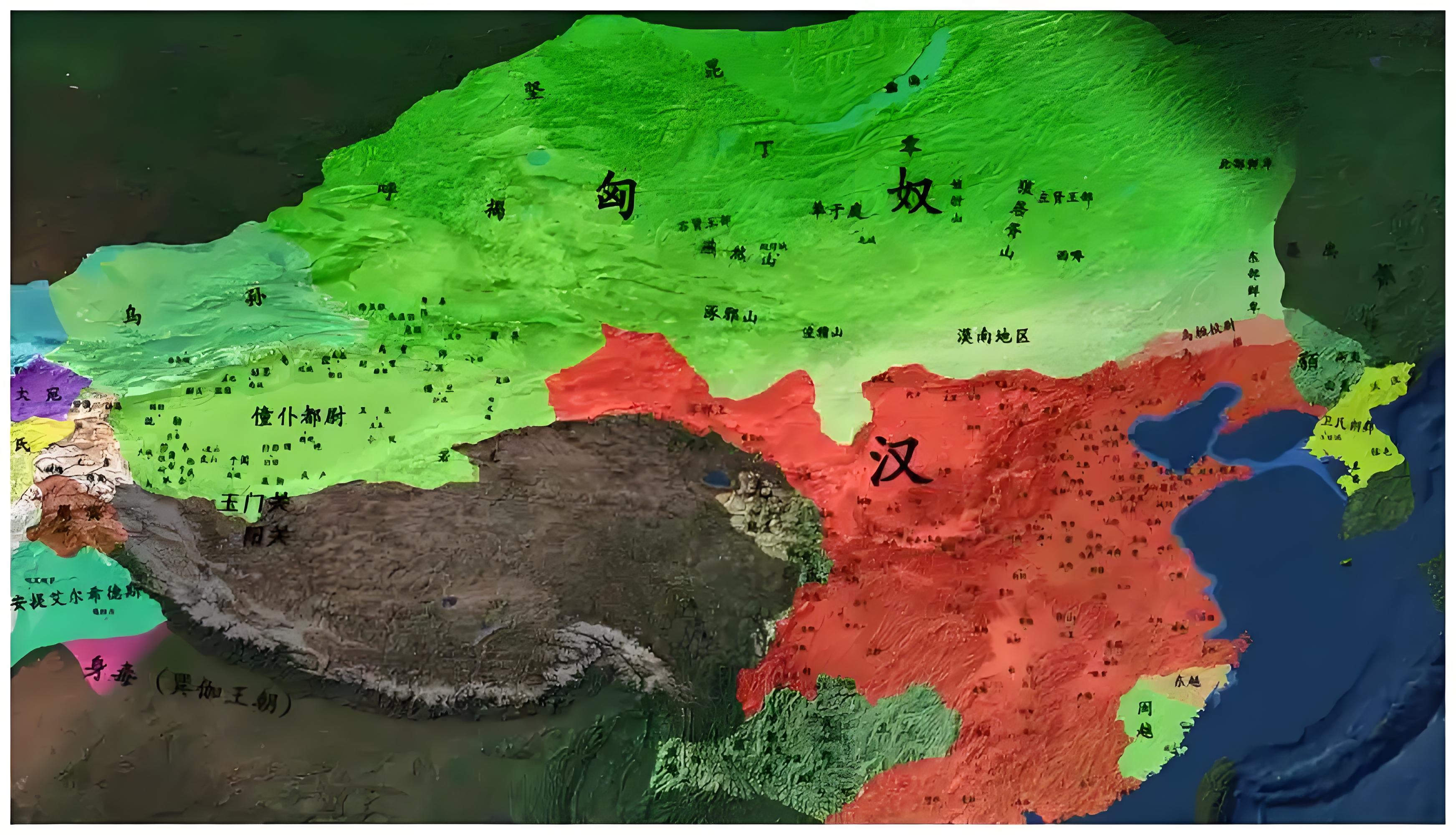

在中国历史上,中原王朝与北方游牧民族的冲突始终是贯穿各朝代的主题。从匈奴、突厥到蒙古,农耕文明与游牧文明的碰撞几乎从未停歇。然而在东汉末年至三国鼎立的特殊时期,中原虽陷入诸侯割据的混战,外族入侵的威胁却显著减少。这一反常现象的背后,是多方力量共同构建的边疆防御体系在发挥作用。

一、两汉四百年:奠定边疆防御的根基

中原王朝对北方的系统性防御工程,始于汉武帝时期对匈奴的战略反击。公元前119年,卫青、霍去病率军深入漠北,"封狼居胥"的壮举彻底扭转了汉匈对峙的态势。但真正解除匈奴威胁的,要等到东汉永元元年(89年)窦宪的燕然勒功。此役不仅斩杀匈奴名王以下万三千人,更迫使北匈奴西迁至中亚,南匈奴则完全臣服。

两汉持续四百年的军事打击与政治分化,使得匈奴势力逐渐碎片化。至三国前夕,北方草原已分裂为乌桓、鲜卑、羌胡等数十个部落联盟,再未形成统一强大的游牧帝国。这种战略缓冲的形成,为中原政权赢得了近一个世纪的战略机遇期。正如《后汉书》所载:"匈奴之分,北单于遁走,鲜卑、乌桓渐盛,然皆散居塞外,莫能相一。"

二、曹魏北疆:曹操的铁血防线

建安十二年(207年),曹操亲率大军远征乌桓的白狼山之战,堪称三国时期对外作战的典范。面对"被甲者少"的劣势,曹操精准捕捉战机,令张辽率虎豹骑突袭未成阵型的乌桓主力。此役斩杀单于蹋顿,收降二十万众,彻底解除东北边境威胁。史家评价此战:"一战而定北疆,曹公之胆略,可谓冠绝当世。"

曹操的边疆政策具有鲜明的连续性特征:军事驻防体系:设立护乌桓校尉,在并州、幽州部署田豫、牵招等名将长期镇守;经济渗透策略:开放边市吸引游牧部落依附,仅建安二十三年(218年)就吸纳三万余户鲜卑归附;文化同化手段:强制迁徙降众至内地,如将十余万乌桓人安置在邺城周边;这种"三位一体"的防御策略效果显著。曹魏边境"自文帝至明帝,鲜卑虽时寇边,不能为深害",直至西晋永嘉之乱前,北方始终未出现大规模入侵。

三、蜀汉南中:诸葛亮的攻心战略

建兴三年(225年),诸葛亮南征展现了对边疆治理的深刻理解。面对南中叛乱,其军事行动仅用时半年,但后续治理却持续十年之久。不同于简单镇压,诸葛亮创造性地实施:行政改革:将南中四郡析分为七郡,削弱地方豪强势力;经济开发:引入牛耕技术,推广盐铁官营;文化融合:选拔孟获等酋帅入朝为官,建立双向交流机制。

“七擒七纵”的传奇背后,是蜀汉对南中资源的战略需求。据《华阳国志》记载,平定南中后"军资所出,国以富饶",当地贡献的"飞军"更成为北伐精锐。这种"攻心为上"的策略,使南中地区维持了近四十年的稳定。

四、东吴山越:孙权的持久战

在长江以南,孙权面对的是遍布山林的百越部族。自建安八年(203年)贺齐征讨山越开始,东吴实施了持续六十年的山地清剿。这种高压政策虽见效缓慢,但至孙权称帝时,东吴已基本控制江南丘陵地带。被收编的山越士兵成为东吴水军重要兵源,陆逊麾下的"山越劲卒"更在夷陵之战中发挥关键作用。

持续的清剿彻底改变了江南的社会结构。孙吴在会稽山麓建立的二十八个屯田都尉,将刀耕火种的山地经济纳入国家赋税体系。被强制迁徙的山越首领子弟必须进入建业的官学研习经史,其部族图腾逐渐被城隍祭祀取代。当孙权于229年在武昌称帝时,曾经遍布江南的干栏式建筑群已大多变为汉式坞堡,山越语言仅在深山残存。

强制迁徙政策展现出东吴统治者的深谋远虑。被迁出深山的十五万山越民众,不仅充实了长江沿岸的屯田区,更形成特殊的"山越军户"制度。这些适应山地作战的战士经整编后,单兵携带三石强弓、五尺环首刀,成为东吴水军陆战队的中坚力量。建安二十四年濡须口之战,正是这些山越劲卒在暴风雨中泅渡突袭,击溃曹军先锋。长达六十年的系统征服,最终将烟瘴之地转化为东吴立国的根基。

结语:乱世中的秩序坚守

三国时期边疆的相对安定,是历史积累与现实博弈的共同结果。两汉打下的基础、曹操的雷霆手段、诸葛亮的怀柔智慧、孙权的持久经营,构建起立体的防御体系。更深层的原因,在于华夏文明强大的整合能力——即便在内部分裂时期,仍能通过文化认同维持边疆秩序。这种历史经验对理解中华民族多元一体格局的形成,具有重要启示意义。当西晋"八王之乱"摧毁这种平衡时,游牧民族便如决堤洪水般涌入中原,从反面印证了三国边疆政策的有效性。