1978年之前的中国还是一个非常封闭的计划经济体,一些物资的生产和分配全部由国家来调控。那时候,全国所有的工厂就像一个个车间,国家计划委员会相当于一个调度室,总理相当于总厂长,所有的经济活动都在一个高度集中的体系中运作着。比如说,要开一个煤矿需要多少木材,多少钱,如何运输,每年要开采多少煤,所有的一切事无巨细,全部要由计划委员会去测算调控、下计划。然后再去和管经济的、管林业的、管运输的部门去协调。大家也能看得出来,这是典型的前苏联模式。

这样的做法看似井井有条,但是实操起来最大的问题显而易见:前期势头很猛,但到后期就会变得非常没有效率。往往只是一个计划大会,就要连续开上好几个月。所以如果把计划经济时代的中国比喻成一列火车,那这列火车到了1978年已经负重难行,必须要开辟修建新的轨道。而这条新的轨道就是市场经济,改革开放的意思也就是从计划经济改为市场经济。从之前信赖中央调控的力量改为顺应市场的潮流和发挥群众的智慧。

不过,这如今看起来是很简单的一步,在当时则走得小心谨慎,甚至步履维艰。前面说了,此时的中国是一列正在变轨的火车,而这个过程也必将伴随着钢轮摩擦铁轨发出巨大的声响。不过,在这历史转折的关键时刻,此时火车上大部分人并没有听到,只有火车头里的司机和少数精明的旅客意识到了。

这里“少数精明的旅客”就有日后联想集团的创始人柳传志。1978年,柳传志已经34岁,和旁人相比,他有着一份令人羡慕的工作。在中国科学院计算所担任工程技术员,他每天上午喝茶、看报和保安聊几句闲天。可别人看着轻松,这种活法却让他觉得枯燥乏味。直到这一年的11月27号,他在人民日报读到了让他激动不已的文章。文章说的是如何通过科学养猪来增加收益。柳传志之所以激动,是因为之前养猪挣钱这种事都被人认为是资本主义的尾巴,是绝对要被割掉的。而现在居然刊登在了人民日报上,还大肆宣扬。通过这么一个小小的信息,柳传志隐隐感觉到,国家的气候可能真的要变了,也正是这篇文章成为了他日后辞职下海、创办联想的原动力。

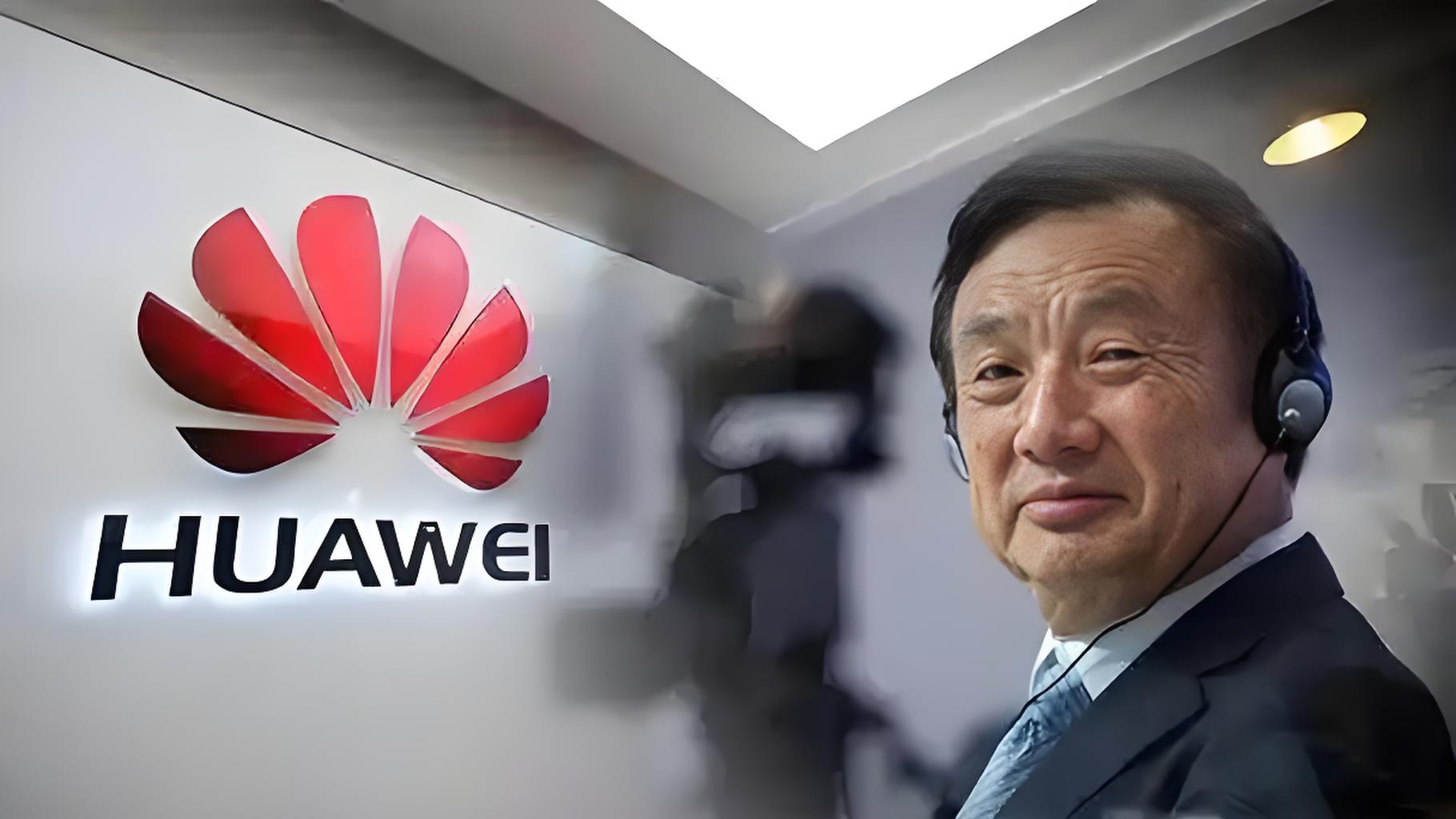

和柳传志相比,华为的创始人任正非当时还没有下海的想法。他那年33岁,比柳小一岁,他的身影之所以在这一年出现,是因为一个叫全国科学大会的大型会议。那是邓小平上任后召开的第一个大会,一共有6000人参加,35岁以下的只有150多人。作为当时解放军派出的代表,任正非就是其中之一,他因为刚刚获得了全军技术成果一等奖而意外受邀。此时的他没有柳传志那么敏感,还在为父亲的平反和自己能否入党而发愁,而且他也更不会知道,他十年后会来到深圳,以2万元的启动资金创办出如今市值万亿的华为。

1978年的大事有很多,其中有一件就是全面恢复高考。高考其实在1977年就已经部分恢复,不过当时时间很紧,弄得手忙脚乱。所以真正大规模的全面放开,则是在1978年。高考的意义不言而喻,国家经历了十年的动乱,急需各类人才参与到生产建设的恢复中。这一年,一共有610万人报考,最后录取了40.2万个大学生。他们中大量的人日后都成为了中国发展的重要脊梁。他们也因为高考在随后的几十年里,与祖国相互成就。

比如,当年还在辽宁铁路局当工人的马蔚华,考入了吉林大学经济系。20年后,这位铁路工人成为了招商银行总行长;北京176中学的老师段永基考上了北京航空航天大学,6年之后,他创办了四通公司,成了曾中关村风靡一时的传奇人物;还有四川成都的刘永好三兄弟也在那年参加了高考,三人都过了分数线。不过因为出身原因均没有被录取,之后三人办了一个小养殖场,20年后,这些小养殖场不断扩张,成为了体量惊人的新希望集团,兄弟三人也一度成为了中国首富。

南方广州的华南理工大学中,黄宏生、陈伟荣、李东升是三个关系很好的同班同学,他们在学校时都很不起眼,但谁都想不到这三位好朋友日后分别创办了三家公司,康佳、创维、TCL,占据了全国彩电业的半个江山。高考的重要性不言而喻,它就像是一把梯子,既是这些考生的梯子也是中国的梯子,为个人和国家都提供了一种“往上走”的可能。

当然,高考虽好,但还是有一些企业家并没有走上这条道路。此刻的他们还在祖国的各个角落里,上演着他们自己都未必清楚的“曲线救国”的道路。1978年,四川外县的牟其中还在狱中,他入狱的原因则是因为他写了一篇《中国往何处去》的文章。这位颇具癫狂气质的四川人,有着别人无可复制的传奇经历。被许志远评价为“用金钱书写人生的当代艺术家、狂想家”。

牟其中1979年出狱,他没有选择高考,而是办起了一个销售部,之后又把这个小销售部变成了南德集团,再然后就完成了用罐头换飞机的壮举,并成为了风光一时的中国首富。当然,没过多久,他就又获得了一个“中国首骗“的名号,并再次入狱。

那一年的内蒙古,一个叫牛根生的孩子的养父去世了,这个孩子的生世尤为其苦,出生刚一个月就被卖掉了。他不知道自己的姓,养父是养牛的,所以让他姓了牛。这年养父去世后,他接班也当起了养牛人,放了5年牛。他最终厌倦,于是去了附近回民奶制品厂当刷屏工。这一干又是足足16年,之后他就自己创办了一个小奶制品厂,而这个小作坊日后也成为了中国最大的奶制品公司——蒙牛集团。

1978年的南方深圳,改革开放的春风还没完全吹到这里。在当时某个建筑工地的竹棚里,有一位27岁叫王石的文学青年十分郁闷。他的工作是广州铁路局工程五段的排水技术,每月领42元工资,钱不多,但却要忍受着牲畜的恶臭和蚊虫的叮咬。王石在日后的回忆录中说道:“当时一到晚上,晾衣绳上面都是密密麻麻的苍蝇,灯光一照,人都起鸡皮疙瘩。”那时的王石是个妥妥的文艺青年,喜欢看书,喜欢学英语,偶尔还去广州友谊剧院听听音乐会。不过,他最想干的还是赶紧离开这个臭哄哄又让他糟心的深圳。

后来他的故事大家都知道了。在他十分讨厌的深圳,他创办了日后的房地产帝国万科,给无数家庭提供了没有生出恶臭和蚊虫叮咬,但却异常昂贵的房子。再然后,他还是不改文艺青年本性,又谈了一场轰轰烈烈的恋爱,娶了让他后半生鸡飞蛋打的田朴珺。

人的成长史也许伴随了一定的机会与运气,但整个国家的命运却必须要脚踏实地。尽管如今回头来看,崛起、腾飞、转轨等字眼让人觉得振奋,但不得不承认的是,如果把当时的中国放在世界发达国家的面前来对比,它的现状的确落后的让人敬畏。当时没有私营企业的概念,所有的工厂都归国有,而这导致出来的问题也是全方位的。首先是工人毫无积极性。这一年,华盛顿邮报某记者在实地探访桂林一家国营工厂后,曾发表了一篇《中国工厂观察记》。文中,他说,最让他印象深刻的就是工人们松松垮垮的工作态度。而这种模样工态度的来由也很显然,这是工厂管理制度上的严重缺陷。据他了解,桂林丝厂有2500多名工人,却从来没有解雇过一个人,而且甚至这个职位还是可以世袭的。工人们犯了错、偷了懒也不会被开除,自然是有恃无恐。

除了工人积极性之外,工厂的硬件设施也十分落后。当时一个日本记者到重庆炼钢厂考察,发现这里最新的轧钢设备都已经使用了几十年,而且他甚至还发现了一台140多年前的设备正在使用。一开始,这名记者还以为是看错了,直到工厂负责人明确地告诉他:“没错!因为质量好,所以一直在用。”

1978年,日本还做了一个“中国飞机为什么老是停航”的调查,结果顺着航班信息一路找到了哈尔滨,发现这里的机场根本没有水泥跑道,飞机的起落都是在草地上滑行。还有上海的某集成电路工厂,因为厂区环境恶劣,灰尘太大,导致生产出来的产品一大半不合格,根本卖不出去。另外,因为高考的停滞,各工厂里的人才都青黄不接全线告急,比如上海内燃机研究所的31名技师,他们的平均年龄居然达到了56岁。

毫无疑问,当时的中国是落后的,所有尴尬的数据和愁人的现状都明确告诉了我们:我们之前的那条路,走不通。穷则思变。在经济改革的同时,我们的外交政策上也在这一年陡然转向。这一年,7月3号,中国停止了对越南的一切援助。十天后,又宣布停止对阿尔巴尼亚的一切技术与经济援助。而在同一年,我们和昔日的敌人日本、美国的关系则迅速交好。这里截然相反的两种态度,如今回头看不难体会出其中的深意:我们要发展经济了,要开始向发达国家学习经验以及建立合作。

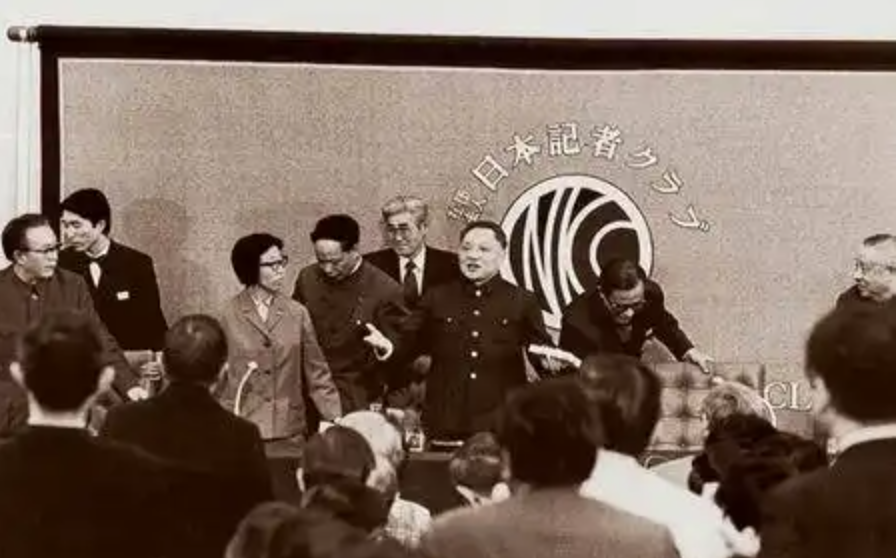

这一年,我们的各大领导人开始广泛地走出国门访问与考察,其中最有代表性,意义也最深远的就是邓小平访日。当时的日本,经济方面堪称“世界之巅”,恰逢七八十年代西方国家遭遇石油危机、经济危机,抓住机会的日企凭着良好的企业管理与技术创新,一举主导了全球市场。日货一度霸占了全球市场30%的份额,美国人甚至惊呼:80年代的日本人足以买下整个华尔街!所以对于当时的中国而言,这个二战之后被炸成一片废墟,之后又短时间内迅速崛起,创造经济奇迹的日本,显然很有借鉴和学习的价值。

邓小平1978年10月率团访问日本,在那里,他看到了真正的科技生产线:双画面电视、录像机、传真机、微波炉,以及早就翘首等待着他的“日本经营之神”——83岁的松下幸之助。显然,这次出访让我们看到了与世界的差距,但同时也让我们找到了追赶的目标。另外,邓公这次出访也颇具招商意味,第二年,松下幸之助便前往了中国,并带来了不可估值的合作协议和示范效应。在松下幸之助打了头阵之后,其他的日本公司蜂拥而至。日本也成为了第一批来中国市场的外来拓荒者。

访日之后,邓公的下一站是新加坡。访新加坡的意图也很明显,就是想学习他们怎么招商引资。新加坡弹丸之地,却能在各大国之间游刃有余地利用外资发展本国经济,并且很早就成为了亚洲最繁华富裕的地区之一,而这对于决心开放的中国来说同样是重要的经验。邓公的访问给当时的新加坡总理李光耀留下了深刻的印象。他后来在回忆录中写道:邓小平是我见过的领导人当中给我印象最深刻的一位。尽管他只有五英尺高,却是人中之杰。

这两次访问过后,在年底的中央会议上,对中国经济制度早已深思熟虑的邓公,创造性地提出了那个著名的理论:“让一部分城市先富起来”。当时他一口气列举了很多城市,其中第一个就是深圳。也是年底,大洋彼岸的美国《时代周刊》把邓小平评为“年度人物”,称其为“新中国的梦想家”。显然,中国这艘巨轮在这一年的年底开始,终于要扬帆远航了。

除了以上,1978年最值得一说的地方,还有农村。某种程度上来说,那一小部分根本没考虑国家风向的农民反而意外成了这趟时代列车上最“精明”的旅客,并在历史的机遇之下引爆了一场宏大的农村改革。

11月24日,安徽凤阳小岗村的一间破草屋里,18个普通的农民偷偷签订了一份特殊的契约,他们歃血为誓:“宁愿坐牢杀头,也要分田到户搞包干。”这些农民态度如此坚决不是没有原因,人民公社制度的低效率、低产出已经到了难以为继的地步,甚至每年秋收后许多家庭都要出门讨饭为生。换句话说,这些农民已经实在没辙了,所以下定决心,不管后果如何,一定要分田到户自给自足。显然,包干制极为成功,非但没有人因此坐牢,并且第二年就迎来了粮食大丰收。大家交清了公粮,还了贷款,他们的大包干经验还被推广到安徽全省,并迅速蔓延至全国。那张当初看起来极为反骨的“草屋契约”往后给整个中国农村带来的变化可谓是深远又巨大。

除了小岗村的包干制,数百公里之外的江苏华西村背地里也有大动作。富家一方的华西村一直是全国农村的典型,不过和小岗村的单干思想截然相反的是,它则在传奇村支书吴仁宝的带领下走向了集体式的民间公司模式。据吴仁宝自己说,1978年的华西村就已经有固定资产100万,银行存款100万,还存着够全村吃三年的口粮。这样的家底对于日后更加富裕的华西村来说,不值得一提,可在当时可谓是令人瞠目结舌。而取得这样的成绩,除了表面上的农业之外,背地里其实还有不敢声张的小工业在创收。早在1969年,吴仁宝就已经派人在村里偷偷办起了小五金厂,而这个小作坊式的工厂利润惊人!仅在创办的三年后,就达到了24万的产值,和全村所有人拼死拼活创造的农业产值一样。而毫无疑问,这个地下工厂,日后也成为了一种特殊的乡镇企业模式的开端。

如果说吴仁宝还有官职在身,占据了一定的集体主义优势,浙江萧山的农民鲁冠球创办的农机厂,则代表了另一种模式的涌现。这种模式放在今天简直再正常不过,就是私营企业。而在当时,则走得战战兢兢,在违法边缘不断徘徊。鲁冠球生来对种地毫无兴趣,小时候学过打铁和修自行车,25岁那年借了4000块钱,拉上了六个人,办了一个农机厂。在那个封闭且严密的计划经济时代,个人创业的难度简直犹如登天。农机厂,顾名思义就是要生产农机,可他一开始根本没有原材料,逼得鲁冠球没办法只能去走街串巷收废铜烂铁,后面东西造出来了,又遇到了政策打压,不过即便是在这种情况之下,鲁冠球凭借着他的精明与坚韧,还是顽强地“活”了下来,并且在1978年,他的厂子已经悄悄发展到了400号人,年产值能达到300余万元。并且令人敬佩的是,这位天才农民企业家早在70年代就开创了基本工资,加出勤,加按劳分配的计薪制度,并在之后将这套制度不断地改进和完善。这和之前说到的国营工厂相比,大大提高了工人们的工作效率。

在1978年这个特殊的年份里,鲁冠球的故事也极具代表性,这位学历只到初一的农民企业家身上,有着大部分中国人的共性与优点:聪明、勤奋、上进。在中国这块幅员辽阔的广袤大地上,他们如同野草一般,只要稍稍给一点阳光和雨露,他们就会逮住机会冲出泥土,然后迅速而卖力地生长。所以某种程度上来说,除了外部机遇之外,这也是我们这40多年来迅速崛起的内因,因为我们拥有着全世界最勤奋上进的人民。

1978年,农村的变化是暗流涌动的。人民公社制度正在瓦解,乡镇企业和私营企业正在孕育之中。1978年,当时美国的电视机普及率已经超过70%,而我们绝大多数人还不知道电视机为何物。1978年,我们的飞机没有跑道,在草坪上滑行,我们的轧钢厂甚至还在用140多年前清朝的设备,我们的汽车更是连给桑塔纳配零部件的技术都没有。许多年后,曾经有人说过这么一句话:如果在1978年,我们就清楚地知道中国与世界的距离居然差那么远,我不知道我们是否还有追赶的勇气。

的确,这就是彼时的中国:落后、贫穷。但如今回头看,值得庆幸的是,那只是开始,而不是结束;是起点,而非终点。站在历史的拐弯处,我们这个封闭已久的国家再一次像个孩童一般,好奇地打量着这个现代化的新世界,并且抱着深藏不露的雄心朝着目标奔跑,追赶,奔跑。

总的来说,这是混沌初开又跃跃欲试的一年,在这一年,我们的国家、人民、制度、士气都已经蓄势待发,不可否认,前路的确依旧难走,但大家都做好了异常坚定的准备,只等待那一声发令枪响,然后开始千帆竞发,百舸争流。