商王武丁与他的妻子妇好固然缔造了商代的盛世,但他们在普罗大众中的知名度却完全无法与另一对“Couple”相提并论。托《封神演义》的福,商代亡国之君纣王与狐狸精妲己的形象,早已深入人心,以至于周武王灭亡商朝,似乎也成了“神仙打架”的结果……

《封神演义》中的商纣王,称得上是天字第一号暴君。小说一开始,纣王就在祭神仪式中对女娲表达了非分之想。因为女娲是中华始祖女神,形如中华民族的母亲,所以纣王的做法变得更不可原谅。自从狐狸精妲己进宫之后,纣王便迷失了心智,造残酷的刑具炮烙梅伯等忠心进谏大臣,挖贤淑明理的姜皇后之目、炮烙其手,为装病的妲己而取皇叔比干的玲珑心;偏听妲己之言造鹿台……

《封神演义》虽然是部神怪小说,但若是翻开史书,商纣王暴虐荒淫的罪行同样比比皆是,骇人听闻。商纣王的庙号叫作“帝辛”,“纣”本身就是周代给的“恶谥”,所谓“残义损善曰纣”,“贼仁多累曰纣”,光看这些解释就知道不是什么好字眼了。

纣王死后名声,总的趋势就是越来越臭。

殷商王陵遗址,位于今天河南安阳洹河北岸侯家庄与武官村北高地,东西约450米,南北宽约250米,总面积约11.3公顷。在此累计发现大墓13座,陪葬墓、祭祀坑与车马坑2000余处,并出土了数量众多、制作精美的青铜器、玉器、石器、陶器。(图片来源:视觉中国)

顾颉刚写过一篇考证文章《纣恶七十事的发生次第》。他发现商纣王共有70条罪状,都是各朝各代陆续加上去的。比如战国时期增加20项,西汉增加21项,东晋增加13项。而且这些罪状越写越夸张。就像司马迁说纣王修建了鹿台,刘向就补充说:鹿台高达一千“尺”!晋朝的皇甫谧再跟着八卦一下,鹿台又变成了高一千“丈”!商周时候一丈大约折合两米。纣王为了淫乐,居然先要爬上2000米高的鹿台(相当于登上泰山之巅),实在也是够辛苦的。

在古籍之中,商纣王的形象最早出现在《尚书》里。彼时罪名只有数条,大抵只是惟妇言是用、祭祀不修、不任用亲族、收容并任用罪人、暴虐百姓而已。到了司马迁的《史记》里,就加上了大众喜闻乐见的“酒池肉林”——“以酒为池,悬肉为林,使男女倮相逐其间,为长夜之饮”。

只不过,越是这样绘声绘色的描写,越是让人觉得是在读虚构的小说。1000多年前的事,又无“起居注”之类的文献传世,作者如何对这段历史了解得如此清楚呢?当然,商人好酒应该是个事实。用杀人之法禁酒,可见当时酗酒情况的确非常严重。

但问题在于,司马迁在《史记》中给出的这个画面实在太夸张了,以至于东汉时期的王充在《论衡·语增》篇中,就论述其根本不合常理。在他看来,能够行船的“酒池”,要多大量的酒水才能形成?通宵达旦、夜以继日地喝酒,可能吗?有意思吗?

肉林,如果是鲜肉,几天就臭了,不要说在里面玩,闻着就必逃;而如不是鲜肉,那就必有大量的盐,在这样的肉里面光着身子穿梭追逐,人会舒服吗?肉怎么还能干净呢?以此可知“酒池肉林”之说委实不能相信。

至于后世另一些对纣王的指责,与其说是罪行,毋宁说是文化偏见。《封神演义》中的妲己,是典型的“红颜祸水”形象。

彩绘插画《妲己害政》,出自明代张居正编著,向年幼的明神宗讲述为君之道的《帝鉴图说》。该图描绘商纣王帝辛宠爱美人妲己,祸乱朝纲,最终导致灭国的故事。不过,现代学者大都认为商纣、妲己暴虐荒淫的故事多为后世历朝历代编撰添加。(图片来源:视觉中国)

归根结底,商朝毕竟是在纣王手里亡了国。早在春秋时期,孔子学生子贡曾为商纣王鸣不平:“纣之不善,不如是之甚也。是以君子恶居下流,天下之恶皆归焉。”《论语》中的这段话并不是没有道理的。

话说回来,从现代的角度看,殷商倒是真的有一条“反人类罪”,这就是“人殉”,也就是用活人殉葬。

从商到周,人殉的消亡当然是文明的一个极大进步。从这个角度上说,敢于革新的周人倒也却是对得起《诗经·大雅·文王》里的“周虽旧邦,其命维新”八个字。周人的历史非常悠久,它是西北的一个古老姬姓部落。

始祖后稷,传说他的母亲姜嫄在野外踏了巨人脚迹的大拇指而得了胎。这样一说,后稷就成了上帝的儿子。后稷大约生活在传说中的大禹时期。周人开头大约过的是游牧生活。

后稷彩绘像,出自清康熙年间绘制的《历代帝王圣贤名臣大儒遗像》。传说为有邰氏之女姜嫄踏巨人脚迹怀孕而生,又名“弃”,为周人始祖。(图片来源:视觉中国)

商代初年,后稷的后裔公刘率领周部落来到现在陕西旬邑地方开荒定居,耕种过活。在周原先周遗址(指位于今扶风、岐山一带的先周时期遗址)中,曾经发现过一个果蔬窖藏坑,里面包含甜瓜、杏、李等作物的种子,说明当时周人栽培作物的种植范围已经愈发广泛。

公刘以后,过了好几代,到了商代后期,周人敌不过戎人,首领古公亶父率领部众,往南迁移到岐山下的周原(现在的陕西岐山),营造了城郭、宫殿、宗庙。从此以后,周才成为商朝的一个较强的诸侯。

周人先后征讨西落鬼戎、燕京戎、余无戎、始呼戎、翳徒戎,俘获二十翟王,不断向西和向东发展。周的力量强大了,商王和周的关系就变得微妙起来,季历(古公亶父之子)竟被商王文丁杀掉。

但商王能够杀掉一个季历,但是不能不承认周人势力的存在,而且要倚靠周的兵力对付戎人,因此商纣王时季历的儿子姬昌(周文王)又做了“西伯”。“西伯”是西方诸侯首领的意思。

姬昌积累善行、美德,诸侯都归向周人,又一次引起商廷的猜忌。有一次,姬昌去朝见封王,被他扣留在羑里(今安阳汤阴县北)。

《史记》载“文王拘而演周易”,也就是说文王在拘禁期间将伏羲八卦演义为六十四卦,著成《周易》。后来的野史又增加了一段纣王杀死姬昌长子伯邑考,制成肉羹赐给姬昌的重口味情节,通过《封神演义》而广为人知。

周文王彩绘像,出自清康熙年间绘制的《历代帝王圣贤名臣大儒遗像》。周文王姬昌,因被殷商封为“西伯”,亦称“伯昌”,文王为追封。(图片来源:视觉中国)

这时的姬昌处境十分危险,几乎遭到杀身之祸。幸而周人的贵族赶紧送去美女、名马等贡品,纣王以为周人对他很恭顺,才把姬昌放了回去。侥幸脱险的姬昌一方面对商韬光养晦,“朝夕必时,上贡必适,祭祀必敬”;一面陆续又灭掉了几个小国,使周的势力西面达到甘肃的东南角,东面伸张到山西的南部,号称“三分天下有其二”。

晋东南有黎国(今山西长治黎城),临近殷墟和朝歌(纣王别都,地在今河南鹤壁市市区南部淇河边),地理位置非常重要:所谓“黎在上党壶关,乃河朔险要之地。秦拔上党而赵韩危,唐平泽潞而三镇服,形势岂可忽哉!”周人先后两次对黎国进行征伐。这实际上是对商人的一次重要试探,如果再不加以控制,那周人完全可以沿黎城南下灭商。商人做出反应,“商纣为黎之蒐”,也就是纣王曾经在黎城检阅军队,作为对周人扩张的武力示威。商周之间的矛盾,已然表面化了。

姬昌病逝之后,姬发(周武王)继位,继续着手翦商大业。周军一度东进到距离商人王畿不过三百里的孟津(现河南孟州市西南)大会诸侯,据说到会的有八百诸侯。这可以说是一次政治攻势。

拥护周的诸侯如此之多,可见商纣王的处境已经很不妙了。尽管如此,周武王还是认为伐商的时机并不成熟,故以“天命不合时”为借口撤军,退返丰、镐(今陕西西安附近)的根据地。

实际上,商纣王并非等闲之辈。《史记·殷本纪》记载:“帝纣资辨捷疾,闻见甚敏,材力过人,手格猛兽。”这样一个文武双全的人物,何以会坐实西陲的周人强大如斯?

这是因为他在东方遇到了大麻烦。商人的始祖契最早居于山东,商族应该是由少皞部落发展出去,其后蔚为大族。而少皞部落就是东夷族里最有名的“鸟夷”,且一直世居于山东。

由于这层亲戚关系,商人与东夷的关系原本一直很友好。

但到商代中期之后,殷商统治者觊觎山东地区丰富的物产——尤其是渤海湾地区独有的海盐——对东夷进行了持续的武力扩张。武丁以后的各王,几乎都有征伐东夷(“人方”)的记录。到了纣王时期,商夷关系进一步恶化,夷人成为商朝最主要的敌人。

纣王既然要集中主要力量进攻东夷,自然无暇顾及西方周人的扩张。即使一度做出了“为黎之蒐”的军事反应,迫于此时“东夷叛之”的局势,商朝仍旧失去了最后一次遏制周人强大起来的机会,后世人们因此感慨,“纣克东夷,而殒其身”。

“孟津观兵”后不过两年,商朝统治阶级内部矛盾激化,比干被杀,箕子被囚,微子退隐。周武王便是利用这一时机,声称“殷有重罪,不可以不毕伐”,从丰、镐出发,兴兵伐纣。

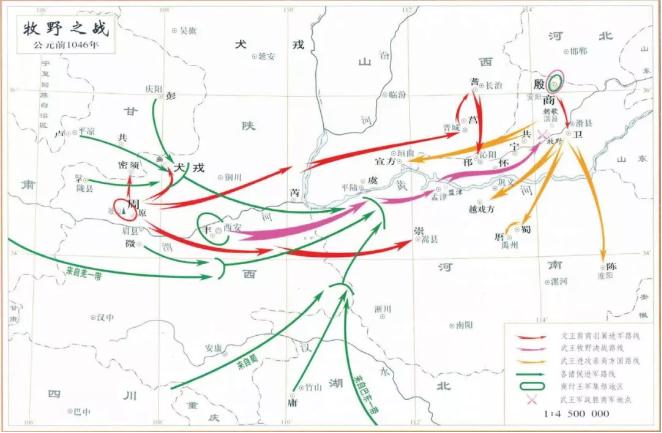

对于中国历史上极为著名的“武王伐纣”的发生时间,文献中记载的说法竟有 44种之多。近现代梁启超和陈梦家定为公元前1027年,范文澜定为公元前1066 年,郑光定为公元前1111年。《夏商周断代工程 1996-2000年阶段成果报告·简本》(全本至今未出)则定为公元前 1046年,也只能看作目前比较通行的一种说法而已。

商代武士和战俘想象图 :1.步兵 ;2.东夷战俘 ;3.商贵族武士 ;4.斧兵。(图片来源:视觉中国)

周人从丰镐出发,向函谷关以东进发,由孟津渡过黄河。渡河以后,向朝歌进发。这支部队的行军也不算顺利。进入河南地区以后,突然开始持续降雨,雨势很大,《国语 ·周语下》《吕氏春秋》《荀子》《说苑》都有记载。《荀子 · 儒效》提到武王伐纣过程中遇到了“五灾”,即“武王之伐纣也,行之日以兵忌,东面而迎太岁;至氾而泛,至怀而坏,至共头而山坠”。

武王伐纣,在很大程度上带有奇袭的色彩,打了纣王一个措手不及。此时商军的主力可能仍远在东方与东夷交战。

对于纣王而言,合乎逻辑的策略似乎应该是固守待援。在冷兵器时代,筑城是最主要的防御措施,里面有一定守兵和充足的粮食,便可坚守待援甚至能拖垮攻城者。

偏偏殷墟考古发现其城区面积达24平方公里,唯独没有筑墙,只有一条与洹水相连的壕沟。在这种城防不足以恃的情况下,纣王就只有硬着头皮野战应敌一条路可走了。

河南安阳殷墟王陵遗址中的车马坑遗址,共6座。根据考古遗迹,专家认为殷商道路宽约 8.35米,双向行车,车辙间距 1.3—1.7米。马车一般为一辀(车辕),辀前后一衡一轴,车辐18—22根,兵车会在辐芯处有突出的辖(如图中箭头标注处)保护和杀伤。(图片来源:视觉中国)

参战的商军兵力倒是相当可观。《诗经》里说,“殷商之旅,其会如林”,太史公在《史记》里更是大笔一挥,说纣王手下有70万大军,这个数字实在是跟注水猪肉一样没有营养——彼时整个商代王畿之内有没有70万人口都是未知之数。后世有说“七十万”实为“十七万”之误,又有人干脆说乃是“七万”,不过较之周军,商军人数占优应为事实。以至于周武王也没有必胜把握,他在战前发布的动员令中,对手下将士威胁说:“如果你们不努力作战,你们就会被杀掉(尔所弗勖,其于尔躬有戮)”。

甲子日(夏商周断代工程定为公元前1046年1月20日)这天早上,决定性的牧野之战拉开了帷幕。

出人意料,战事一起,兵力处于劣势的周军反而占据了上风,个中原委就在于周军阵中的“戎车300乘”。戎车,也就是兵车或者战车,实即马拉战车,堪称古代战场上的“坦克”。

殷墟中虽有古代战车出土,甲骨文中却罕见车战的记载,可见商人并不擅用战车,历代文献中对于牧野之战的商军拥有几多战车更是只字未提(暗示商军未装备战车)。

商周时代战车作战想象图。商周时,战车每车甲士3名,左方甲士持弓主射,是一车之首,称“车左”或“甲首”;右方甲士执戈(或矛),主击刺,称“车右”或“参乘”;居中为御者,只佩带防身短剑。(图片来源:视觉中国)

反观周人生活区域地近夷狄,易于获取马匹,装备一支强大的战车部队则有着天然优势。

后来的《诗经·大雅·大明》就用无比华丽的言辞颂扬了牧野之战中的周军战车:“牧野洋洋,檀车煌煌。驷騵彭彭,维师尚父。时维鹰扬,涼彼武王。肆伐大商,会朝清明。”

这支威力强大的战车部队在太师尚父(即姜子牙)率领下直扑商军阵列。但商军毕竟人多势众,也做了殊死抵抗,《尚书·武成》里就说当时的场面是“血流漂杵”。

后来的孟子为了维护儒家心目中伟大光荣正确的圣人周武王,选择不相信有这回事,空想所谓“以至仁伐不仁,如何其血流漂杵也”,根本是有迂腐之嫌。

可惜战场局面很快发生了戏剧性的变化,殷商军中临时补充了大批来自东夷的奴隶,这些过去的战俘自然不愿为仇家卖命打仗,结果出现战场倒戈。商军阵势既乱,挡不住周人战车的冲击,立即全军崩溃,周军乘势杀入朝歌,心高气傲的纣王眼看大势已去,只能选择自焚。

1976 年陕西临潼出土利簋,成为牧野之战的完美见证:“武王征商,唯(隹)甲子朝。岁鼎,克昏夙有(又)商。”甲子日那天清晨,岁星正当中天,周人一举歼敌,到了这天晚上,享国六百年的商王朝就已经宣告灭亡了。

周武王奇兵突袭,于牧野一战功成。相比之下,《封神演义》中的武王伐纣在天上地下诸位神仙的参与之下,倒要显得曲折艰难得多了。

牧野战役的结果是,小邑的方国竟灭掉了大邦的宗主国,杀死了宗主国的国君,还强迫迁徙了宗主国的遗民,的确是华夏政治舞台上前所未有之事。

宋代的苏轼就质疑武王:“使当时有良史如董狐者……牧野之事,必以弑书。”意思是说:如果当时有较好的史官,牧野之战一定会被记载为周武王弑君。甚至是周武王自己,对于这次多少显得有些出人意料的胜利也没有十足的信心。

在象征性的砍下纣王的脑袋,举行仪式表示天命已从殷商转到周人手中之后,就急急撤军返回关中大本营,而将殷商故地留给了纣王的儿子武庚“俾守商祀”。即便自诩获得了天命,本应踌躇满志大展宏图的周武王反而在忧虑“我未定天保,何暇寐”。

在之后的数年内,周武王和他的继任者们还要面对商人残部以及商人支持者们的强烈抵抗,“周公相武王,诛纣伐奄,三年讨其君,驱飞廉于海隅而戮之。灭国者五十,驱虎、豹、犀、象而远之”,可见新建立的周王朝得到天下诸侯的公认,彻底取代殷商的地位,绝非一朝一夕之功。